非常理解《水饺皇后》为什么会在劳动节这个档期上映,也一定要在这个档期上映。

因为,这就是一个非常纯粹的、劳动者的奋斗史。电影整个的 文本内核,可以说是与档期的精神高度契合。

女主角臧姑娘原本是一名平凡的妻子和母亲,却在得知了丈夫一家的背叛之后,毅然带着两个年幼的女儿离开。

这样的她,被迫流落异乡街头,从一名讨生活的小商贩,白手起家建立起自己的商业品牌,并一跃成为一名杰出女企业家。

这当然是一个大女主传奇、一篇逆袭爽文。

但传奇的背后,也有现实托底,有真人真事改编的力量。

影片的独特之处就在于,它并不是在输出神话,而是让我们看到了 千千万万劳动者的缩影:他们没有金手指,只有裹满淀粉的操劳的手;没有天降机遇,只有日复一日的坚持、吆喝和汗水。

但,他们值得被看到。

撕掉“苦情”标签,重新定义女性逆袭

如果只将臧姑娘的故事看作“悲惨女性翻身记”,便低估了这部电影的格局。

必须承认,臧姑娘的开局很难。

离开丈夫后,她不得不流落香港街头,带着两个女儿,住在四平米的小房间。

为了养活孩子和交房租,她没日没夜地工作,早上六点起来给糖尿病人打针,六点半去后厨洗盘子,晚上十一点还要去洗电车……

但正是这些难处,让我们看到了臧姑娘身上最强大的一面:那股近乎执拗的生命力。

她并不是圣人。她会累,会哭,会迷茫。

但她不怕累,更不会自怨自艾、一直消沉下去。擦干了眼泪,明天还能继续工作。有问题就解决问题,再大的压力也压不倒她。

一切对于臧姑娘来说,都是一个向上的过程。

让观众看到这段生活,重点绝不在于“有多难”,而在于“她一定能做到”。

更难能可贵的是,即使在最难的时候,她还是有能力让自己快乐。中秋节到了,臧光娘会和邻居们一起包饺子、上街看花灯,脸上也时常挂着笑。

她并没有因为身在谷底,就否定现在的自己。无论在怎样的环境里,她都能让自己感受到幸福。历经时代的大风大浪,她最珍视的依然是生活,是当下。

这也是一种强悍的生命力,一种劳动者的心气和韧性。而这样的她,才是一个真实的、有血有肉的人。

到了影片的后半段,则更能凸显出一名劳动者的智慧和果敢:

成功不仅在于拼搏,也在于选择。

做选择,最重要的不是选对,而是要敢选。

纵观臧姑娘的一生,其实无非就是四个字,敢选,敢错。

嫁错了人,她敢重头再来。

遇错了黑心老板,她也敢跟对方打官司,抗争到底。

给人打工这条路走不下去了,她敢做老板,为自己打工。

码头摆摊的阶段,客人一句批评建议,她更敢停铺三天、闭关改良。

所以,你也可以理解,为什么在码头商铺被取缔之后,许多同行会自觉被断了财路,臧姑娘反而看到转机、逐渐摸索出了家庭工厂的模式。

甚至后来在与超市的合作过程里,她也从对方的一波三折、出尔反尔里得到了启发,进一步做大了臧姑娘水饺的品牌。

臧姑娘创业的历程很难,绝非一帆风顺。她其实踩了很多坑、遇到了非常多的挫折。

可能对于很多人来说,踩了一次坑,就已经被摔得粉身碎骨,站不起来了。

但她每一次都敢犯错,敢调整。敢重新站起来。

这也是她身上最宝贵的一点。

并不是所有人都能将错误当成经验,将危机视为转机。

更多人会倒下,或者在失败面前停滞不前、安于现状。

但臧姑娘总是选择往前走。

要成功,需要视野、格局、毅力。也需要犯足够多的错。

从这个层面上来说,臧姑娘的逆袭不是“复仇”,而是“生长”——在泥泞里扎根,向阳光处伸展。

这也正是这部真人传奇的魅力所在:影片既没有刻意地渲染苦难,也没有一味地强调爽感。

真实的处境、真实的选择,才能浓缩出真实的奋斗。既有逆袭的爽、也交织着厚重的时代交响、复杂的人生喜乐。

而最终,落脚点在于——

这才是我们想要看到的“大女主”。

她首先是一个活生生的、大写的人。她身上最大的“主角光环”,在于她的生命力。

正是这样丰厚的生命力,才让她得以站在时代的舞台上,始终不屈于命运,书写出自己的人生戏剧。

市井群像:在烟火气里,照见人性金光

实际上,《水饺皇后》是有着两条叙事线的。

明线当然是臧姑娘从流落街头到建立商业品牌的创业史,暗线则是市井生态、大时代的变迁。

可以这样说, 臧姑娘的成长,离不开时代的托举。

而要写时代,还是要写“人”。

因此,影片不仅聚焦于臧姑娘,也在于每一个平凡“小人物”。

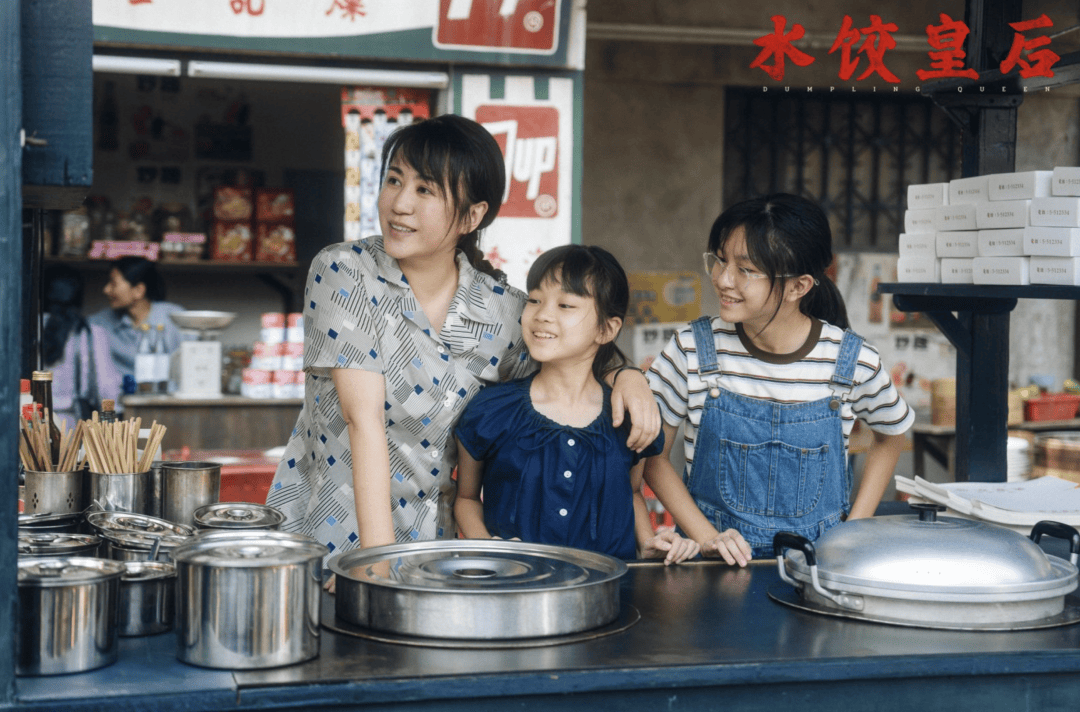

我尤其喜欢影片前半段,臧姑娘带着两个女儿一起,投奔了房东太太红姐,结识众多租客。

如果你和我们一样是老港片粉丝的话,看到这段戏,肯定会特别兴奋。无论是服化道还是镜头调度,都特别复古、鲜活,让你仿佛回到了港片的黄金时代,楚原导演的《七十二家房客》时期。

正是在这栋狭窄的楼房里,观众们和初来乍到的臧姑娘一起,第一次“认识”了香港:

这座城市的魅力不仅在于灯红酒绿的霓虹灯牌,也在于每一位生活其中的人。人情冷暖的背后,是一幅充满呼吸感的市井浮世绘。

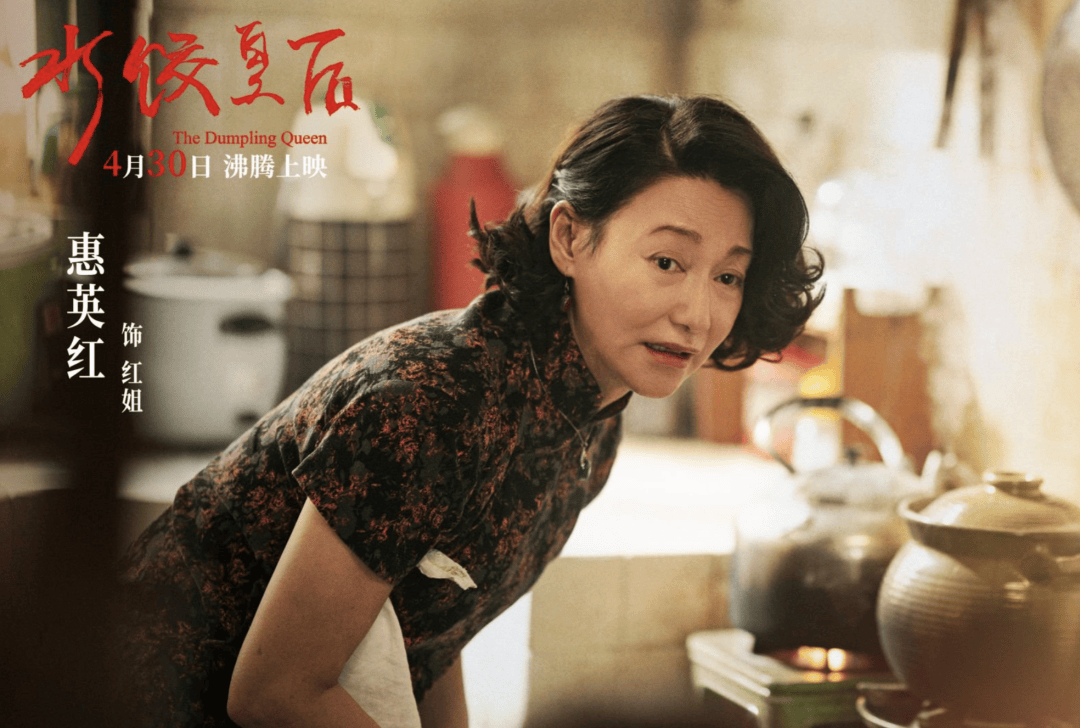

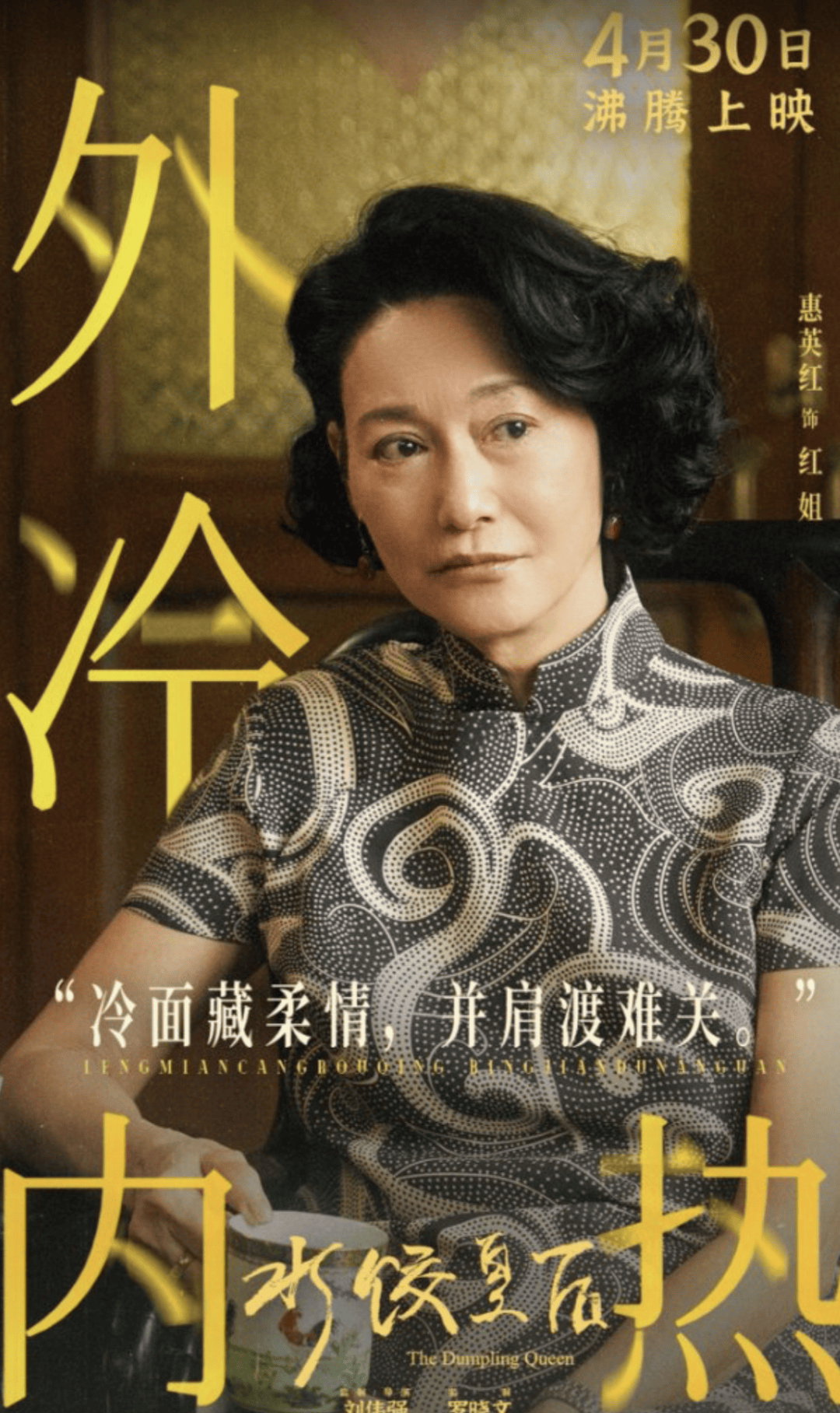

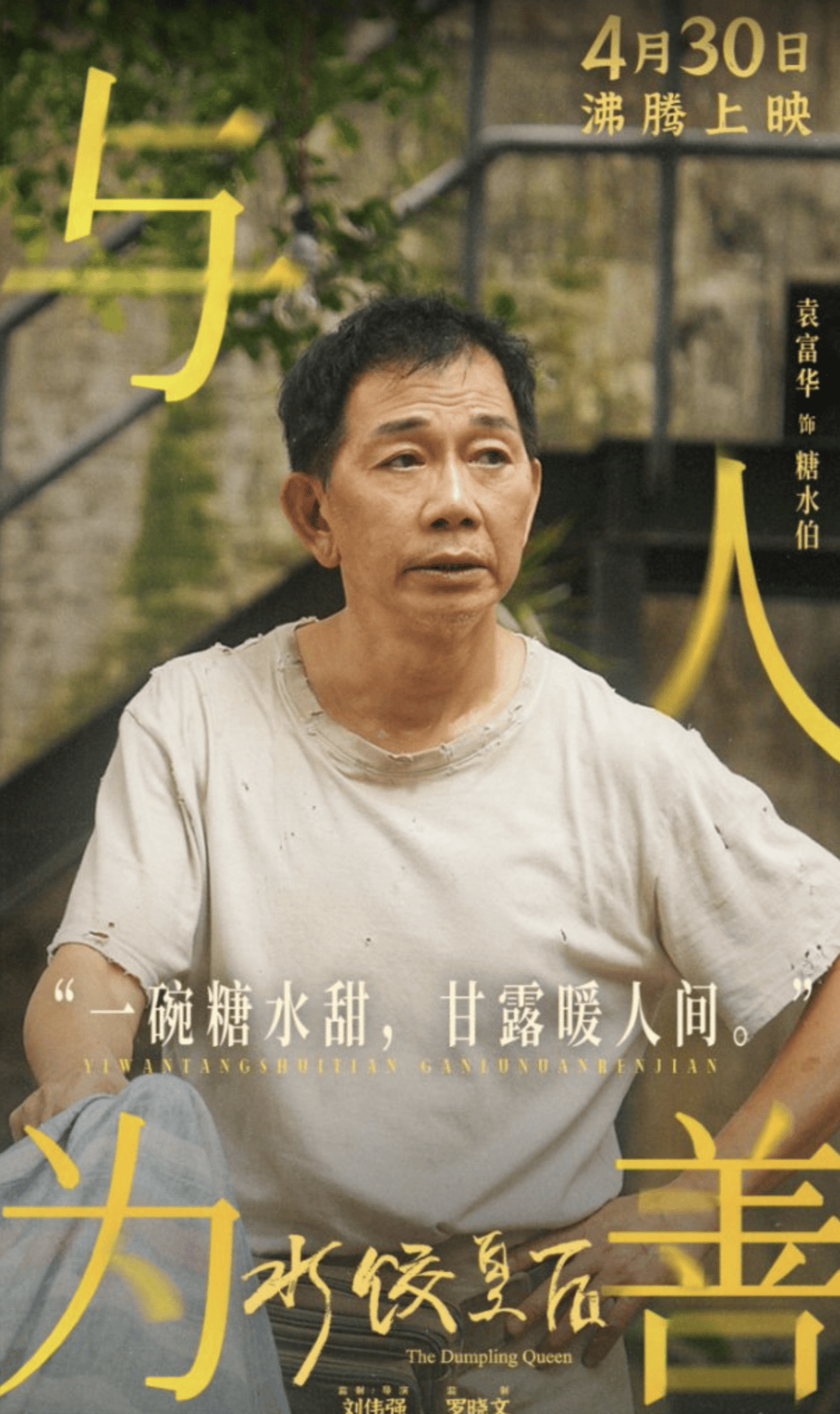

刀子嘴豆腐心的房东红姐、落魄却傲骨的糖水伯、浮夸二世祖金先生……这些人形形色色,没有脸谱化的善与恶,只有生活打磨出的复杂和温情。

他们像一盘散落的珍珠,被臧姑娘的故事串成项链。

同时,他们的命运,也照见了臧姑娘的人生,两者可谓交相辉映。

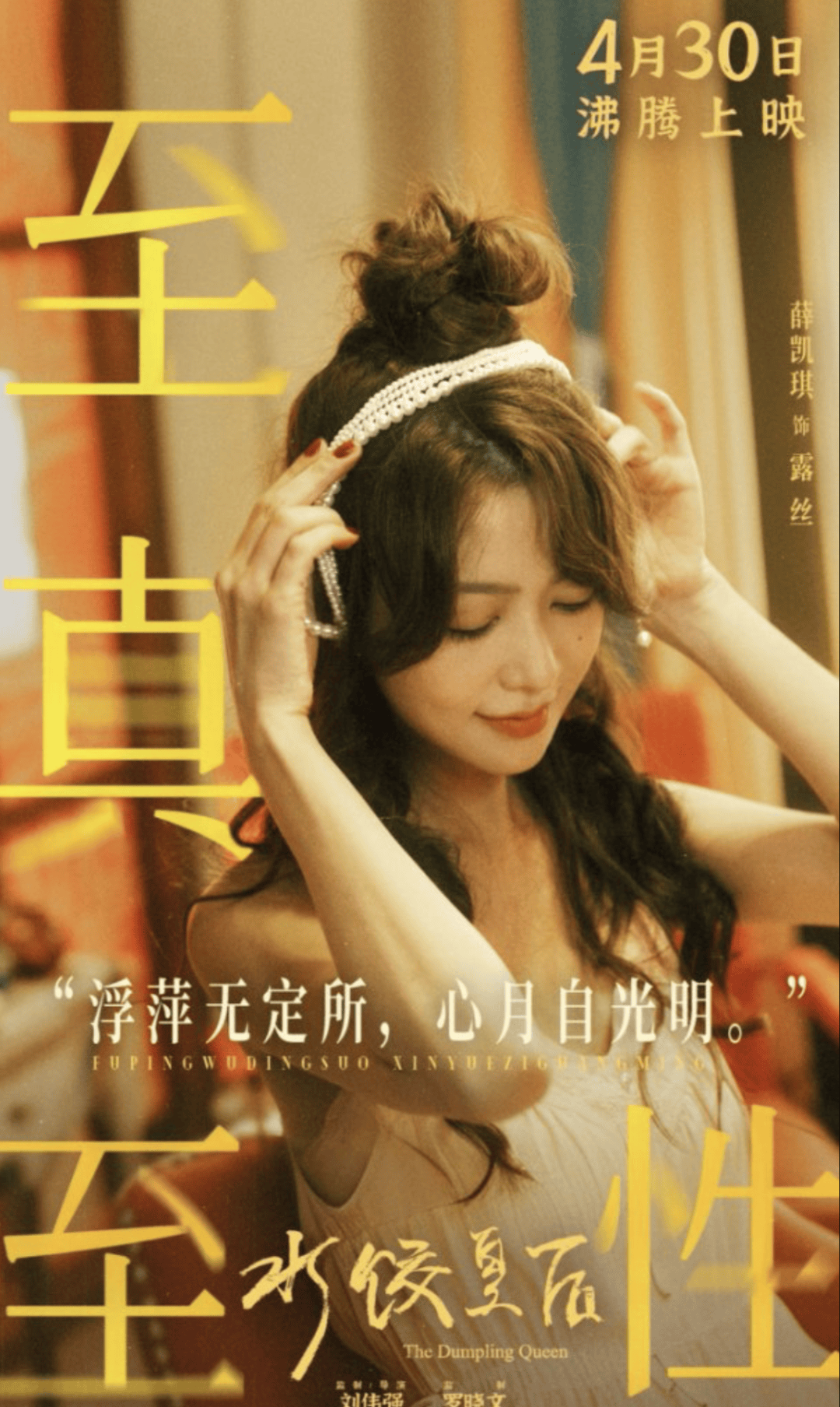

舞小姐露丝在世俗的眼光里,也许并不是那么光彩的职业,但当她们光鲜亮丽地走出房间,小孩子会兴奋地“哇”地一声,仿佛看到了大明星。

就像红姐所说的,在那个年代,女人能有手有脚靠自己赚钱,就没什么不光彩。

金太太则可以说是一位令人唏嘘的悲剧性人物。

假如臧姑娘当初选择和丈夫一起去泰国,也许她就会变成下一个金太太,也会失去对自己的控制权,乃至于被逼上绝路。

但我们并不能单纯地责怪金太太“错了”。只能说,在那个重男轻女的年代,许多女性都被迫囿于这样的结构性困境里。金太太的命运映照了许多女性的悲剧。

因此,敢于从这样的叙事里跳出来的臧姑娘,就显得更加难能可贵。

她走出的是一条新路,甚至是一条不可能的路。

但她做到了。

这条开拓之路,她当然不可能单靠一个人走。

她遇到了许多贵人、许多愿意帮助她的人。

每一个疲惫的深夜,臧姑娘回到家,发现房东太太红姐还在等着自己。

房东太太是一个很有意思的角色,在大多数电影里,“包租婆”会被描述得很奸滑、斤斤计较。但在这部电影里,红姐却像是臧姑娘在异乡的亲人。

累得快昏倒的时候,红姐请她吃宵夜。最迷茫无助的时候,也有红姐分享自己的故事,点醒她,给她力量。

她们之间既是友情亦是亲情。是女性的彼此体谅和互相托举。红姐最终帮助臧姑娘在香港长出了“根”。让在异地漂泊的臧姑娘,真正找到了自己的第二个家,结识了又一群没有血缘的亲人。

糖水伯更是臧姑娘的贵人。两人之间不过萍水相逢,他却愿意倾囊相授,帮助她赚到自己的第一桶金。

而这些善意也根本不求回报,即使多年以后重逢,仍然清贫如洗的糖水伯,也丝毫不眼红臧姑娘的成绩,反而真心为她高兴。

这段弥足珍贵的友情,不仅书写着人性的光辉,也再一次让我们看到了劳动人民大写的尊严。

正如在重逢以后,糖水伯仍是轻描淡写地对臧姑娘开玩笑,说多捡几个废纸盒,就可以换杯奶茶喝。

他只字不提自己有多难。无论何时何地,他都相信自己有手有脚就能活,相信自己能够自食其力。——是的,就和当年的臧姑娘一样。

而这,也正是支撑着臧姑娘一路迎难而上的精神,是贯穿全片的劳动者的精神。

水饺与乡愁:中国人的情感密码

一直以来,水饺都是一个最独特的中式文化符号,寄托了中国人最隐秘的情感纽带。

而《水饺皇后》无疑将这一点表达到了最极致。

从视听层面来说,水饺是一种贯穿全片的视觉母题。

每当特写镜头对准水饺,无论是臧姑娘在案板反复揉搓面团、嘴角的笑容与生面粉交融,还是一大碗热气腾腾的水饺被端上桌、蒸汽氤氲里众人齐刷刷一声惊喜的“哇”——

对于观众而言,这都是最能调动感官的时刻。你不仅看到了水饺,也闻到了水饺的香气,甚至尝到了第一口咬开饺子皮的鲜美汁水。

和面、擀皮、包馅……每一个步骤都是一场仪式,都隐藏着对“家”的眷恋,也都被升华为一种对于“团圆‘的具像化表达。它就像母亲对你的温柔劝慰:生活的重量,终将被揉进一剂温柔的解药。

而从影片的文本角度来说,水饺的意义就更加丰富了。

对于影片前半段的臧姑娘而言,水饺既是一门手艺,也是她与家乡的羁绊,更是她的身份认同。

初来香港,为其他租客们做的那一大桌水饺,让作为异乡人的她,第一次拥有了家的归属感。水饺帮她建立起了临时家庭的雏形。

站在码头,第一次大声喊出“水饺”二字的她,则为她实现了最为关键的、职业生涯的转换。从此,她将把家乡的水饺推介向全世界,她将以卖水饺为生、以做水饺为荣。

而对于后来的臧姑娘而言,水饺更不仅是一门生意、是她的致富密码,还是 她的“三女儿”。也正因为此,她才会以精益求精的匠人精神,对待每一只水饺,对待每一个吃水饺的人。她将自己的爱包进了饺子里。食客们吞下的每一口,都是朴素而滚烫的情意。

尤其在电影尾声,臧姑娘表达出:希望在全世界的每一个角落,都可以吃到中国的饺子,让每一位吃到饺子的人,都会想起自己的家乡。这很让我触动。这不仅是一位企业家的野心和宏图,也是一位母亲的朴素愿望。它寄托了每一位漂泊者的乡愁,每一位劳动者的共情。

走出影院时,或许你也会和我一样,想起妈妈包的饺子,想起无数个为生活奔忙的日夜。这也不仅仅是一部电影的后劲,更是一代人的集体记忆。

这个劳动节,和家人一起去看《水饺皇后》,一起吃顿饺子吧。